調(ちょう)p6

調号と調の名称 一覧表

長調と短調の調号を、一覧にまとめます。ここでは、ドイツ語の調の名称を示します。

ドイツ語でも「主音の音名」+「旋法の名称」の考え方は一緒で、ドイツ音名のあとに長調ならば dur(ドゥアー)、短調ならば moll(モール)を記します。

調号のない長音階と短音階

C dur a moll |

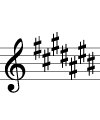

嬰種長音階と嬰種短音階

C dur a moll |

G dur e moll |

D dur h moll |

A dur fis moll |

E dur cis moll |

|

||

H dur gis moll |

Fis dur dis moll |

Cis dur ais moll |

変種長音階と変種短音階

C dur a moll |

F dur d moll |

B dur |

Es dur c moll |

As dur f moll |

|

||

Des dur b moll |

Ges dur es moll |

Ces dur as moll |

※注意

ドイツ語では長調は大文字で、短調は小文字ではじめる習慣があります。

単に「a:」と書いてある場合は「a moll / イ短調」を意図していると考えます。

そのように記す場合「C」「c」など、大文字と小文字の区別が付きにくい文字については注意する必要があります。

調号と調の種類

シャープ、フラットそれぞれ7つまでは、曲頭に用いられる可能性のある調ということができます。そのように考えると30種の調を覚える必要があります。

ちなみに、曲の途中では転調の都合によって調号が8つ、9つの調(結果としてダブルシャープやダブルフラットを伴う調)も見られます。

調号の覚え方

(なかなか覚えられない方のために)

着実な覚え方としては、日頃より「ハノンピアノ教本」などの音階の練習を通じ、すべての調の調号に親しんでおくのが良い方法です。ただ「受験までに時間がない!」など、手っ取り早く覚えたい方のために覚え方をいくつか挙げます。

1)調号の数と主音の関係の覚え方

#系は、「トニイホロヘ」と覚える。シャープを書く順序は「ファ ド ソ レ ラ ミ シ」

♭系は、「ヘロホイニト」と覚える。フラットを書く順序は「シ ミ ラ レ ソ ド ファ」

「ト ニ イ ホ」・・・と数えていくと、調号の数と主音の位置が分かります。

例 / ♭3つの長調は・・・

ヘロホ だがらホの位置に主音を書く。♭を3つ書くと Mi はフラットなので、変ホ長調になる。

この時に「ホ長調」と間違えないようにしましょう。

| → | ||

|

|

変ホ長調 |

短調の場合は、割り出した位置の3度下で考えます(上例の場合はハ短調)。

例 / #4つの短調は・・・

トニイホ だがら、ホの位置に主音を書く。短調だから、3度下の「ハ」に変更する。

#を4つ書くと Do はシャープなので、嬰ハ短調になる。

| → | → | |||

|

|

ホ長調 |

|

嬰ハ短調 |

2)調号から主音を導く方法

シャープ系の長調は、一番右に書いてあるシャープの2度上が主音。

シャープ系の短調は、一番右に書いてあるシャープの2度下が主音。

フラット系の長調は、一番右に書いてあるフラットの音が下属音。

フラット系の短調は、一番右に書いてあるフラットの音が下中音。