総合音楽講座 > 第11回 音楽を"読んでみましょう"(楽曲分析講座) > P3

和音の役割分担について

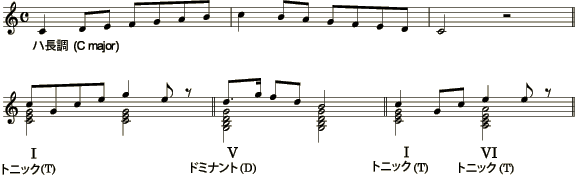

和声学では、Iの和音をトニック、Vの和音をドミナントの性質(機能)を持つ仲間として分類しています。

大まかに言って、トニックはその調の顔のようなもの。

「こんにちは、○○商事の山田と申します!」

と元気に取引先の人に名刺を差し出してにっこりほほえんで挨拶をするような感じという事になるかもしれません。

ハ長調(C major)の I の和音(ドミソ)はハ長調の顔=トニックです。

でも少し暗い響きに感じられるVIの和音(ラドミ)もまた、トニックの仲間として扱います。

「ふぅー。あ、ええ、ヤマダですが、昨日から風邪ひいて調子わるくてー」

なんて、暗い顔の表情をしている日だってあるでしょ、というイメージでしょうか。

トニックは、その調の代表と言えるわけで、とても重要なのですが、まさか顔の表面だけが出てくる曲なんていうのはないでしょうね・・・

いや、これなんかどうでしょう。

R.ヴァーグナーのニーベルングの指環より序夜「ラインの黄金」冒頭の序奏。

変ホ長調(E♭ major)で始まる音楽の中で、ホルンが調の顔、主和音(E♭、G、B♭)を約4分半もの間演奏します。

この時間、とてつもない長さの間、鳴り続けているのはミ♭、ソ、シ♭だけです。

そして4分半後、ついに違う和音が。

ここで皆さんに考えて欲しいのです。

このミ♭、ソ、シ♭は果たしてトニックでしょうか。

そして次に出てくる和音は?

そもそもこの曲は本当に変ホ長調?

これは皆さんで考えてみて下さい(この講座では答えはお伝えしません)。

Richard Wagner - Der Ring des Nibelungen

一方Vの和音はドミナントという性質を持つ和音の仲間として扱っています。

このドミナントの最大の特徴は、この和音がトニックへと向かおうとする力のようなものを持っているという事です。

ドミナントはトニックへ行きたい行きたいと感じさせます。

先程のシューベルトの子守歌では、ゆりかごが揺れるようにトニックがドミナントまで飛び出し、ドミナントはトニックに帰って、の繰り返しで最後はちゃんとトニックにおさまるようになっていました。

ここでまた乱暴な実験。

トニックに帰れなかったら私たちはどう感じるのでしょうか。